ロープロファイルPCをゲーミングPC化するならば

GeForce GTX1650一択です。4Kだともうつらいですが。

GTX 1050Tiもよいですが、数千円の差だとおもうとね。

いざ購入

PC

PC工房で27,800円。高い!

出た当初は19,800円だったのを考えると大変なぼったくりです。

半導体不足というけれど、業界が価格調整してるとしか思えません。

さて、このGTX1650はTDP75Wとはいえ、意外なほど発熱が大きいというのがわかりました。

・標準のヒートシンクファンは、背面パネルからの排気が十分行えない。

・ケース内エアフローが悪いと、GPU温度が80度を超える

まったく排気しません

試しにティッシュを当ててみます。

全然でてません。

グラフィックボード側のブラケットはメッシュ状になってますがまったく排気ができていないことがわかります。

これはボード上のコネクタがブラケットへのエアフローをガードしてしまっていることと、ファンの形状からして外排気はあまり考慮できていないことが原因です。

ThinkStation P310に装着すると

ThinkStation P310はもともとQuadro K620が装着されていましたが、それと入れ替えるとこうなります。

CPUの周りを覆うダクトにより全面から吸気されたフレッシュエアーがCPUファンを経由して電源ファンから排気されるようエアフローが設計されています。

しかしながらGPUが高発熱になるとこのエアフローではうまく排気ができないということは見て明らかです。

排気用ファンが欲しい。しかし取り付ける穴がケースには無いんです。

ここで長尾製作所のマグネットファンステー

マグネットファンステーという素晴らしい商品を作られている長尾製作所。

これを使うことで40cm~60cmのファンを任意の位置に設置できました。

↑では40cmファンをサイドから、60cmファンを上に向けています。

40cmファンで外からの吸気を取り込み、60cmファンではヒートシンクにぶつけつつ、電源側排気ファンにつながるようエアフローを作っています。

結果は?

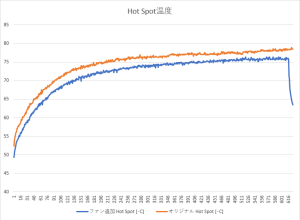

以下のゲームを3440 x 1440の解像度で10分ほどプレイして、その温度変化を見てみましょう。

ゲームをプレイして10分後の温度変化です。

オレンジ:オリジナルファンのみ

3℃程度差がついています。これはかなり大きい差です。

GTX 1650はコア温度が80℃を超えるといわゆるサーマルスロットリングを起こし、GPUコアクロックが下がってしまうのです。

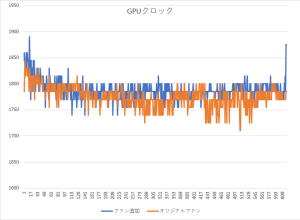

オレンジのオリジナルファンのグラフは序盤は1800MHzに到達するものの、頻繁にコアクロックが下がっているのがわかります。影響は小さいかと思いますが、これは性能低下といえるでしょう。

青のファン追加のグラフは安定して1800MHzのクロックで動作しています。下がっているのは単純に描画負荷が小さくなったタイミングだと思われます。

※ゲームプレイは私が自由に操作して行ったものになるので厳密な比較はできませんが、オリジナルファンの動作クロックが頻繁に下がっているという傾向は見て取れるかと思います。

ただでさえ性能がギリギリなGTX1650でこの先生きのこるには

ただでさえギリギリな性能なのに、発熱で性能が下がってしまうのはたまったものではありませんね。

ケース内のエアフローに気を配りましょう。